Fourth Danube Bridge는 이전 글 서두에 소개한 교량인데, 타 교량과 달리 붕괴되지 않고 부분 파손되어 정상적으로 복구 완공된 교량이다. Understanding Bridge Collapses라는 책에 이 교량의 좌굴 파괴에 대한 분석글이 있는데 엔지니어들에게 도움이 될 것 같아 간력히 내용을 옮긴다.

1969년 11월 6일 저녁, 오스트리아 비엔나 Fourth Danube Bridge 건설의 마지막 단계에서 예상치 못한 현상이 발생했다. 건설 현장에서 멀리 떨어진 곳에서도 폭발음같은 세 번의 큰 ‘쾅’하는 소리가 들렸는데, 마치 무너진 교량에서 나는 소리같았다. 확인 결과 다행히도 교량은 붕괴되지 않았지만 박스 거더 단면 3 곳에 큰 변형이 발견되었다.

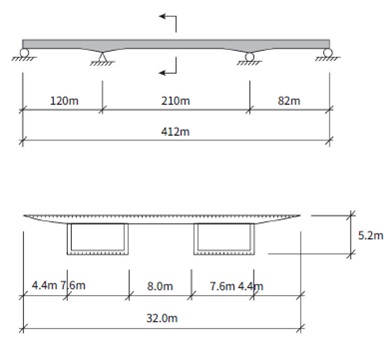

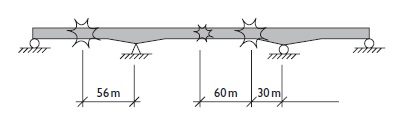

교량은 연장 412m, 주경간은 210m인 3경간 연속 강박스 거더교다.

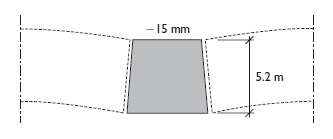

캔틸레버 공법으로 시공되었으며 사고 당일에 중앙 경간 폐합까지 끝난 상황이었다. 다만, key seg. 연결시 탄성변형과 온도변형 등으로 인해 상단을 약 15mm 줄여야 했고 후속 작업으로 내부지점 하강이 계획되어 있었으나 날이 어두워져 다음 날로 미루고 작업을 마쳤다.

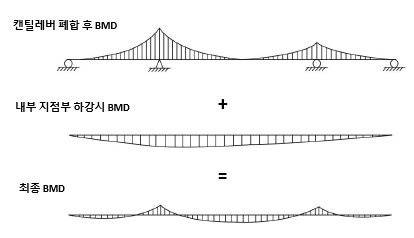

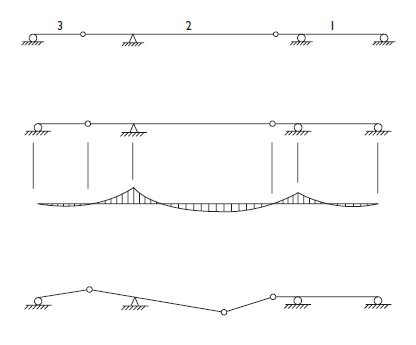

참고로, 지금은 사용하지 않는 방식인데 이 당시에는 폐합 후 최종 완성계와 같은 모멘트 분포를 확보하기 위해 내부지점 하강을 통해 인위적으로 정모멘트를 유발시켜 시공 중 과도하게 발생한 내부지점부 부모멘트를 분배하는 방식을 사용했다.

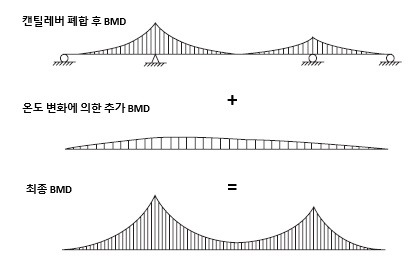

저녁 무렵, 기온이 떨어져 온도 변형 양상이 바뀌었지만 폐합으로 인한 구속 조건이 발생하여 상부 플랜지에 인장력과 하부 플랜지에 압축 응력이 발생했다. 상황은 의도한 당초 계획과 달리 구조계를 더욱 불안정하게 만들었고 설상가상 플랜지를 보강하는 stiffener가 좌굴강도가 낮은 flat bar 형식이어서 설계값보다 높은 압축응력을 견딜 수 없게 되었다.

단면 3곳에서 좌굴 변형이 발생하면서 3번의 굉음이 발생한 것이었다. 3곳 중 중앙부 좌굴은 그 손상이 크지 않았고 나머지 2곳은 커서 2개의 내부힌지를 형성, 2차 부정정구조계가 정정구조계로 바뀌는 결과가 되었다. 만약 중앙부 손상이 컸다면 교량은 불안정 구조계가 되어 붕괴되었을 것이다.

부정정구조물의 장점을 실례로 보여 주는 좋은 학습자료라고 생각해서 정리를 했다.